4月から新社会人。

「同期や先輩とうまくやっていけるかな」 「仕事についていけなかったら、どうしよう」次から次へと、不安が湧きあがってきて心配になる方も多いと思います。

今、社会人4年目の筆者もかなりの心配性。入社前は、不安でなかなか寝られず、ごはんがノドを通らなくなることも。

この記事では、私の経験をもとに入社前の不安な気持ちが、少しラクになるアドバイスをご紹介します。 みなさんが少しでもリラックスした気持ちで、4月をむかえられますように。

※本コンテンツはプロモーション(PR)を含みます。

Contents

入社前に不安を感じること

入社前は、毎日モヤモヤしてしまいますよね。ごはんを食べているときや、お風呂に入っている最中、ふとしたタイミングで不安の波が押し寄せてくることも。

ビートラスト株式会社が「新卒入社、あるいは異動や転職など、新しい職場で働きはじめる時に不安に感じる(感じた)ことは何ですか?」という質問を400人に尋ねたところ、以下のような結果となりました。

新しい職場で働きはじめる時に不安に感じること

- 職場の人間関係がうまくいくか (63%)

- 仕事についていけるかどうか (48%)

- 職場に馴染めるかどうか (44%)

- 自分の経験が活かせるかどうか (23%)

- 正当な評価をされるか (17%)

- その他 (0.3%)

- 不安に感じたことはない (18%)

ほとんどの人が入社の前に不安を感じていることがわかりますね。

上記の内容を参考に新社会人に多い不安をおおまかに分けると、以下のように区別されます。

人間関係の不安

- 仲のいい同期はできるかな

- 先輩、上司とうまくやっていけるかな

- パワハラにあったらイヤだな

- 理不尽に怒られたら、どうしよう

仕事に関する悩み

- 特に長所もないけど、仕事できるかな

- ミスしたらどうしよう

- 打たれ弱いけど大丈夫かな

私生活とのバランスに関する悩み

- 残業が多かったらどうしよう

- 1日8時間、週5日も働けるかな

- 毎日ちゃんと起きれるかな

みなさんはどのタイプの悩みが多かったですか?自分がどのような不安を抱えているか知ることは大切です

どの悩みも以下で紹介する考え方が前提にあれば、少しラクになると思います。

入社前の不安が消える考え方3つ

不安な気持ちは、次々湧き上がってくるもの。入社前のモヤモヤが消える考え方を3つ紹介します。

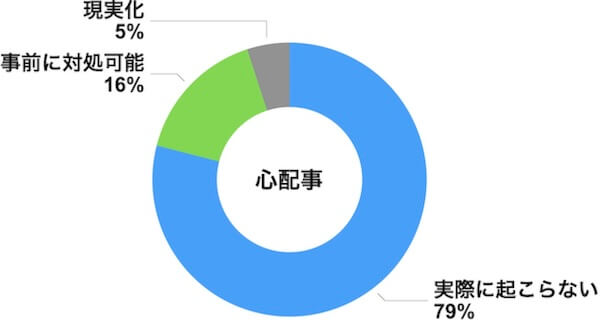

①心配事の9割は起こらない

「上手く馴染めなかったらどうしよう」、「上司が怖い人だったらどうしよう」と今、不安に思っているほとんどの心配事は、「取り越し苦労」でおわるということが科学的にも証明されています。

ペンシルバニア大学のボルコヴェックはこんな研究結果を発表しています。

心配事の79%は実際には起こらず、16%の出来事は事前に準備を起こしていれば対処可能

最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方|堀田秀吾

つまり、「できなかったらどうしよう」「こうなったらどうしよう」と今不安に思っていることは、恐れている事態にはいたらないのです。

心配してしまう気持ちもわかりますが、「結局考えすぎだった」となるケースが多いということですね。

こちらの研究は以下の本で掲載されています。

「考えすぎないのにうまくいく」状態って理想だなと思う方におすすめの本です。他にも以下のような研究が紹介されています。

- 「こうあるべき」と考える人は病みやすい

- 75年間の追跡研究でわかった幸福と健康を高める一つの方法

「心配性で疲れる」という方にピッタリな本なのでぜひ読んでみてください。

②無理だったらやめればいい

「最初から、無理だったときのことを考えるなんて…」と思う方もいるかもしれないですが、よっぽどしんどいことは無理しなくていいんです。

私は、入社してからいつも「ダメだったらやめればいい」精神で過ごしていました。いつでも逃げ道があると、頭の中でわかっていれば少しだけ踏ん張れるときもあります。

それに、本当にやめてしまったとしても社会的にみれば珍しくはありません。

今の時代、転職は当たり前です。厚生労働省の調査によると、新卒1年目で辞める人は10%で約5万人。

3年目までに約15万人が退職しています。数でみると、新卒で退職するのはよくあることなんですよね。

「1年目で辞めるなんて、ありえない」と思っていると、自分を追い詰めてしまうかもしれません。「ダメだったら次!」くらいの気持ちでいると、肩の力がぬけて案外上手くいくことも。

③先輩・上司の目線にたってみる

みなさんは新社会人になることへの不安で、いっぱいだと思いますが、先輩・上司も、みなさんが会社になじめるか心配しているのです。

新入社員は、新しく業務を覚えるのが最初の仕事。一方、先輩たちは、一般的な業務に加えて「新入社員をサポートする」仕事があります。

最近は、新入社員へのサポート体制として「メンター制度」を導入する会社も増えています。

メンター制度とは、新入社員と先輩社員が1対1のペアを組み、悩みや不安があるときに相談にのってくれます。

そういった制度があることからも、会社としても「新入社員になんとか慣れてほしい」と思っているのです。

会社にとって、新入社員は貴重な人材です。採用に関わる広告費や研修の費用など、会社は新入社員に多くの費用を投じています。

ダイヤモンド社の調査によると、社員1人が入社後3ヶ月で離職した場合の損失額は187万円といわれています。

そのため、新入社員が早々に会社にこられなくなると、上司が監督責任を上に追及されることになります。先輩・上司も、新入社員が大丈夫か常に心配しています。

みなさんが先輩・上司と上手くやっていけるか心配しているのと同じように、先輩たちもみなさんを気にしていることを知っておけば、少しラクな気がしませんか。

社会人って楽しい?しんどいことばかり?

社会人になると毎日働いて、上司から色々いわれて、あまりプライベートがなくて…と社会人に対してネガティブなイメージを抱いている方も多いと思います。

就職ジャーナルが20〜60代の社会人1111人を対象に「働くのは楽しいですか?」と質問をしたところ、以下のような結果となりました。

| 楽しい・まあ楽しい | どちらでもない | あまり楽しくない・楽しくない | |

| 20代 | 47.8% | 25.7% | 26.5% |

| 全体 | 49.6% | 22.1% | 28.4% |

(参考:就職ジャーナル|【社会人1000人の本音】働くのは楽しい?働く意味・理由は?)

半数の人が楽しいと思いながら働いていることがわかりますね。給料や役職が他の年代よりも高くない20代でも、楽しいと答えている人が多く、給料だけがやりがいにつながっているわけではないようです。

社会人ってそんなに悪くないと思うこと3選

この章では、社会人4年目の筆者が社会人って思ったほど悪くないと思うことについて解説します。

①人に必要とされるってうれしい

社会人になって最初の頃は覚えることが多く、ミスも少なくありません。少し経って慣れてくると、ちょっとずつ出来る仕事が増えてきます。

「やってくれて助かったよ」、「あなたに任せてよかった」と先輩やお客さんから言われることが増えると、社会人として認められた気持ちになります。

学生までは教えられる立場なので、人に何かを与えて感謝される経験って意外と少ない気がします。人に自分を必要としてもらえると、自分にも自信がつきますし、仕事の楽しみにもつながります。

②何を選択しても自由

社会人になると、住む場所や一緒に過ごす人、職業などあらゆる選択を自由に決められます。

中高生は学校しか選択がなく、集団に馴染めなかったり、勉強が苦手だとしても学校に行くか行かないかの2択です。

社会人は、会社があわないと思えば、転職も自由にできますし、フリーランスや起業など自由に自分のやりたいことを決められます。無理に決められた型にはまらなくて良いのです。

現に私も、集団で仕事を進めるのが苦手で社会人4年目でフリーランスとなりました。

また、沖縄に住んでみたいと思えば移住もできますし、好きな人と一緒に住みたいと思えば同棲をはじめることも。

良くも悪くも、すべての決定権は自分にあるので、人生の幅が格段に広がるのも社会人ならではのメリットです。

③無理に密な人間関係を築かなくていい

中学や高校の時は決められた人間関係の中で、仲の良い友達を作りグループの輪に入る必要があったと思います。

入社後は、ランチや休憩は一人で行く人が圧倒的に多いですし、通勤時間もバラバラなので、社会人は無理に仲良しグループを作る必要はありません。

社会人になると飲み会があって憂鬱と思っている人もいると思いますが、無理に行かなくてもいいんです。

私も、飲み会の雰囲気がとても苦手なので、苦手ということを伝えた上で基本は行かないようにしていました。

仕事をする上でのコミュニケーションが取れれば、社会人は十分。仕事ではそれ以上は求められていないので、学生の時よりも気ままに過ごせると感じる人も多いです。

まとめ【社会人の最初はみんな不安!】

今回は社会人になるのが不安な方へ、ラクになる考え方をお伝えしました。

初めてのことは誰しも不安になりますよね。今回お伝えした点を頭の片隅に置いておくと、少し気持ちが軽くなるかもしれません。

みなさんが4月から良い社会人生活をスタートできることを心より願っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。